Nel manoscritto della “Chronica Slavorum” compilata tra la fine del XII secolo e gli inizi del XIII dall’abate Arnoldo di Lubecca, in continuazione di quella di Helmold parroco di Bosau, è contenuta una famigerata lettera scritta dall’elettore Corrado di Hildesheim, legato imperiale nel Regno di Sicilia, ad Hartberto capo della sua chiesa. Meglio noto col nome del principato di provenienza, Corrado di Querfurt fu vescovo di Hildesheim nel periodo 1194-1199 e, negli anni 1196-1197, cancelliere dell’imperatore Enrico VI e suo legato generale per la Puglia e la Sicilia: durante questo mandato scrisse la lettera che illustra molte delle “meraviglie” viste in Sicilia e in Campania.

Nelle edizioni più recenti della “Chronica” la lettera si trova nel L. V al capo XIX, in quelle più antiche nel L. IIII, pure al capo XIX e viene indirettamente o esplicitamente datata variamente al 1194 o 1195 dai vecchi commentatori. La cronaca di Arnoldo è stata infatti pubblicata varie volte, a partire dal 1581, prevalentemente a seguire quella di Helmold. Ne ho potuto consultare quattro edizioni più o meno recenti: quella pubblicata nel 1659 a Lubecca da Mario Bancerto, quella curata da G.G. Leibnitz e riportata, come appendice XV (pp. 629-671), nel secondo volume degli “Scriptores Brunsvicensia illustrantium” pubblicato ad Hannover nel 1710, e le due curate e recensite da I.M. Lappenberg, la prima nella monografia pubblicata “ad usum Scholarum” nella serie “SCRIPTORES RERUM GERMANICARUM” (Hannover 1868), la seconda, identica nel testo ma con introduzione più ampia e maggiori note, inserita l’anno successivo, a seguire quella di Helmold, nella serie MONUMENTA GERMANIAE HISTORIA, Scriptores (in Folio) T. 21: Historici Germaniae saec. XII, 1. Hannover 1869 (pp. 100-250).

Nella sua introduzione, Lappenberg nomina diversi cronisti che si erano serviti della cronaca di Arnoldo, talora ignorando l’autore. A proposito della lettera di Querfurt dice che è “piena di favole e di errori” (1868, pag. 6; 1869, pag. 103) e la data 1195 riferendosi al capo 25 della stessa Cronaca (1868, pag. 174 n. 3; 1869, pag. 193 n. 93): il capo 25, in cui è annotata l’andata in Puglia del cancelliere, è, in effetti, tutto datato 1195 (1868, pag. 195; 1869, pag. 202) ma, come risulta da verifiche storiche, si tratterebbe di errore dell’autore (o di annotatore successivo): di fatti, la datazione a margine passa dal 1195 al 1197 saltando del tutto il 1196.

La parte che ci interessa si trova alla fine della lettera e fa seguito alle descrizione delle meraviglie compiute da Virgilio a Napoli (Bangerto 1654, pag. 417; Leibnitz 1730, pag. 698; Lappenberg 1868, pp. 182-183; 1869, pag. 196). Tradotta dal latino, e semplificata nelle iperboli, vi si legge: “…Davanti alla città c’è l’isola, comunemente chiamata Ischia, che continuamente vomita fuoco con fumo sulfureo. Tanto che un certo castello, il palazzo attiguo, le rocce e gli scogli si sono consumati, sì che del castello non vi appare traccia. Qui affermano fermamente che si trova la bocca dell’inferno, e riferiscono che qui sono i luoghi della punizione. Anche Enea dicono che qui è disceso agli inferi. Più o meno nello stesso luogo, ogni sabato, verso le nove, in una certa valle si vedono degli uccelli sfigurati da fumo nero e solforoso che qui riposano tutte le domeniche, e la sera si ritirano con grande dolore e pianti e discendono nel lago bollente, senza mai tornare se non il sabato successivo. Alcuni pensano che siano anime afflitte o demoni. Nello stesso luogo c’è un monte barbaro, al quale ci siamo avvicinati per una strada sotterranea nel mezzo della montagna più grande, attraverso tenebre infernali, come se il sole stesse scendendo negli inferi. Nelle viscere della stessa montagna ci sono i più grandi palazzi e villaggi, quasi grandi città sotterranee, e fiumi sotterranei di acqua bollente, che alcuni dei nostri uomini videro, e procedettero sotto terra per quasi due miglia. Affermano che nello stesso luogo sono depositati i tesori dei sette re custoditi da demoni avvolti in visioni aeree, diverse terribili visioni minacciose, alcune con arco teso, altre con spade. Abbiamo visto questa e tante altre cose, di cui non ricordiamo i dettagli”.

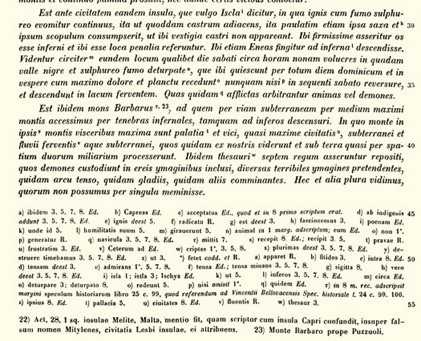

“Chronica Slavorum” di Arnoldo da Lubecca (Ed. Lappenberg in MGH SS T. XXI, 1869)

Ischia è riportata come Ischya da Bangeto e da Liebnitz, Iscla da Lappenberg, ma sia Liebnitz che Lappenberg nell’edizione del 1869 (pag. 196), riportano in nota la versione del manoscritto, Isla, quindi semplicemente isola, versione che troviamo anche in altri documenti altomedievali: ad essa si possono attribuire le prime righe, riguardanti le emissioni di “fuoco con fumo sulfureo” e la scomparsa di un “castello” con “palazzo” ecc. Si tratta, probabilmente, di reminescenza della distruzione di una “città”, notizia riferita da Plinio (N.H. II , 203) e collegabile alla scomparsa del sito di Aenaria (presso Plaga Romana): come ho più volte evidenziato, Plinio nomina Ischia in parecchie occasioni e per parecchi aspetti e scrive di esserci stato personalmente, per cui è possibile che abbia avuto “notizia orale” dell’avvenimento, non riferito da altri autori.

Anche se parrebbe, dal testo della lettera, che l’autore si riferisca ancora ad Ischia, la “bocca dell’inferno” e la discesa di Enea agli inferi ci rimandano ai Campi Flegrei e alla poetica descrizione di Virgilio (Eneide L. VI, vv. 479-1087), nella quale l’ingresso è ben posizionato nell’antro della Sibilla Cumana, l’uscita dalla “porta d’avorio” che, secondo la letteratura greca e latina, è quella dei sogni ingannatori. È pur vero, però, che nel medioevo l’ingresso all’inferno viene indicato anche in altre zone vulcaniche, compresi il Vesuvio e l’isola d’Ischia.

Ai Campi Flegrei, ed esattamente al Lago d’Averno, ci rimanda anche l’episodio degli uccelli che l’autore colloca “…più o meno nello stesso luogo…nel lago bollente”. Stando ancora a Virgilio (Eneide L.VI, vv. 236-242) il lago (nero) si trovava nei pressi dell’antro della Sibilla e nessun uccello poteva impunemente volarci sopra a causa dei vapori, tanto che i greci lo chiamavano Aorno, che significa privo di uccelli. E quello che in Virgilio appare essere un fenomeno “naturale”, diventa superstizione e leggenda popolare già in Strabone (Geogr. VI, 4, 5), forse perché i vapori velenosi si erano attenuati a seguito della costruzione, nel 37 a.C., di un ampio canale che collegava il lago a quello di Lucrino e al mare, e di altri lavori eseguiti dai Romani.

Nello “stesso luogo”, afferma Querfurt, c’ è il “mons barbarus” nelle cui viscere ci sono città, fiumi sotterranei e tesori nascosti. Bangerto e Liebnitz riportano il paragrafo in continuazione col precedente e scrivono il nome del monte con iniziale minuscola, come se si trattasse di nome comune. Lappenberg va invece a capo, riporta in maiuscolo il nome del monte e, in nota, afferma che si tratta del “Monte Barbaro vicino Pozzuoli”; inoltre, nell’edizione del 1869 (pag. 196), annota di aver letto (il nome ?) scritto a margine del Libro 25, capo 99, del volume “Speculum Historiarum” ricavato dal manoscritto “Spec. historiale” di Vincentiis Bellovacensis. Si tratta della nota opera enciclopedica “Speculus maius” scritta a metà del Duecento dal frate Vincenzo di Beauvais, circolata manoscritta per secoli e pubblicata in varie parti, a partire dal 1476: da una edizione del 1483, trovata online, ricavo che il citato capo 99 del libro 25 tratta, brevemente, “Dei tesori sotterranei cercati invano”, per cui è possibile che qualcuno avesse annotato, nell’esemplare consultato da Lappenberg, un riferimento al Monte Barbaro di Pozzuoli.

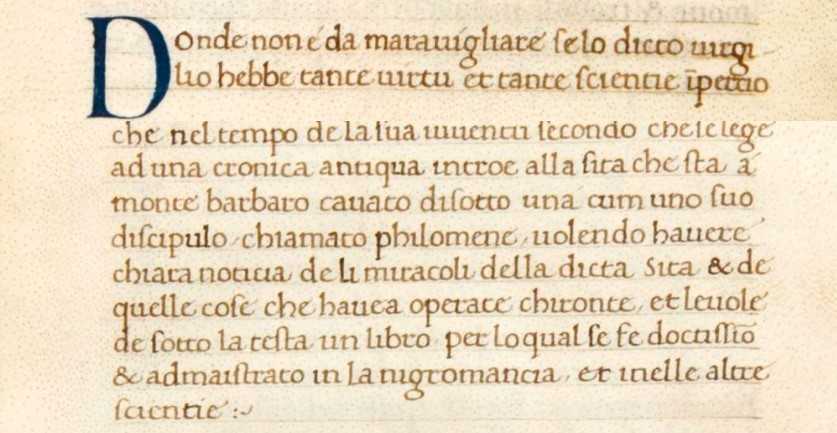

Un riferimento al “monte barbaro”, forse ricavato, direttamente o indirettamente, dalla lettera di Querfurt, si trova nel primo libro della cosiddetta “Cronaca di Partenope” del Trecento, una volta attribuita genericamente al fiorentino Giovanni Villani (autore della Nova Cronica), oggi a Bartolomeo Caracciolo-Carafa. Nei primi capitoli degli esemplari manoscritti pervenutici e nelle prime due opere a stampa (1486-90 c. e 1526) si parla delle “cose meravigliose” fatte a Napoli da Virgilio che ricordano quelle descritte da Querfurt; nel cap. XXXII si narra, rifacendosi a una “cronaca antica”, che in gioventù Virgilio entrò assieme al suo discepolo Filomeno nella città “che stà dentro il monte barbaro”, vi trovò la sepoltura del filosofo Chironte (Chirone, il centauro) e gli levò un libro da sotto la testa, dal quale apprese i segreti della negromanzia e delle altre scienze.

Da notare che nei manoscritti e nella prima edizione a stampa della Cronaca di Partenope il nome del monte ha l’iniziale minuscola, maiuscola nell’edizione del 1526 e nelle successive. Inoltre, in una delle copie manoscritte trovate online, quella parigina n. 301, compilata nel 1479, il nome del monte è preceduto dalla “grotta incantata” che vi darebbe accesso, cosa che non si trova nella più bella copia della Biblioteca Estense Universitaria, più o meno contemporanea, e nemmeno nelle due prime opere a stampa.

Il nome del monte è scritto minuscolo anche nella poesia inviata nel 1343 da Petrarca a Rinaldo di Villafranca (Epistole L. V, n. 16), nella quale descrive vari luoghi dei Campi Flegrei, compreso un “…monte barbaro di nome e di fatto che da’ accesso alla profondità dei fantasmi”: da notare che i versi contenenti l’affermazione sono completamente ignorati nella traduzione di Domenico Gazzadi pubblicata nel terzo volume delle “Poesie Minori del Petrarca” (1834, pp. 162-177), pur essendo contenuti nella versione latina a confronto (pag. 166).

Il Monte Barbaro è ben rappresentato nell’incisione contenuta nel libretto “L’incendio di Pozzuolo” pubblicato a Napoli nel novembre 1538, appena un mese dopo l’eruzione, nel quale l’autore descrive la nascita (vulcanica) del vicino Monte Nuovo e si dilunga su episodi storici e sulle cause di terremoti ed eruzioni. L’evento ebbe luogo dal 29 settembre al 3 ottobre 1538, seppellì l’antico villaggio di Tripergole con un “monticello detto del pericolo”, e fece diecine di vittime. L’autore, Marco Antonio Delli Falconi, dice di averlo visto dal mare, “…venendo da Ischia et ritrovandome al golfo di Pozzuolo poco distante da Miseno”. Parte del suo racconto, e copia dell’incisone senza riferimenti, sono riportati nel libretto “Ragionamento del terremoto del nuovo monte…” di P.G. Toledo, pubblicato, sempre a Napoli, nel gennaio 1539. Dall’incisione risulta evidente che il Monte Barbaro è vicino ma ben distinto dal neoformato Monte Nuovo, col quale viene da alcuni identificato.

Trattando di leggende e superstizioni sui presunti tesori nascosti nel territorio di Pozzuoli, nel libro “La vera antichita di Pozzuolo” pubblicato nel 1652, Giulio Cesare Capaccio scrive; “…fermamente credono che l’oro naschi nella Solfatara, che nel monte Barbaro siano i Rè intieri di quel pretioso metallo, i quali habbiano nella fronte carboncoli grossi quanto un sole, ch’in molte caverne son monti di scudi, e di monete antiche, & anche piene di Lapis Philosophorum, le quali se non fussero custodite da Larve, e da Spiriti, potrebbono arricchire un mondo. Vedete in vostra fè che qualità di pazzie, e che huomini si ritrovino bestiali, che perciò esclamò Virgilio: Auri sacra fames, quid non mortalia cogis Pectora ?” (pag. 124). Identifica poi il Montebarbaro col Gauro che secondo Lucano “…giace nel fondo dell’Averno” e che secondo Giovenale “…è inane”; e osserva, a proposito di questa definizione: “…veramente non potè dargli più proprio epiteto, essendo inane, ignudo, non’atto ad’uso alcuno dell’agricoltura, nè accade che alcun dica, che ne i primi tempi fú pieno di viti, perché in nessun tempo mai nè arbori, nè viti poterono in quella sterilità dimorare” (pag. 188).

Per Ferrante Loffredo, nei tempi classici il Gauro abbondava di vitigni, ma “…hoggi è tanto sterile, che à ragione lo chiamano monte Barbaro” (L’antichità di Pozzuolo” 1675, pp. 14 e 25).

L’antico nome è stato ripreso in tempi recenti a designare il complesso delle tre cime residue di un antico cono vulcanico (del Campiglione), o soltanto di quella del M. Barbaro che è la più alta (331 m) e meridionale. Su di essa nel medioevo fu costruita la chiesetta del Salvatore, che pure dava nome al “monte”.